スペクトラムの時代の「家」に向けて ー「障害の家」松本卓也×大崎晴地 トークイベント後編「締め付けることによって、開かれている」

建物全体が、人と共振する

大崎 今回の作品は、この建物全体を「障害の家」として見立てて、一つの装置として家を考えています。ここのコミュニティスペースでの子どもたちの声や足音、楽器の音が建物自体に響き渡る仕掛けを作っているんです。高音が誰もいない屋根裏の照明の光に変換され、低音が建物の建材の振動に変換するようになっていて、部屋の中のインフラと人々の活動とのパラレルなつながりがある。建築の建材と身体をモノとして重ねているようなところがあって。どちらかというと視覚的というよりかは触覚的なもの、自閉的なものの連関を想定できると思うんです。

「割れた電球」photo by Takahiro Tsushima

松本 普通に生活していても、振動を感じているはずですよね。外を歩いているときに目を閉じてみたら分かるけど、人や車が通ると、見えていなくても振動で分かるんですよね。

大崎 耳の聴こえない人や盲人はもちろんですが、健常の人にとっても聴覚や振動の情報というのが、建物との距離とか、壁のあるなしの違いを体に教えているから、それがなくなった世界を逆に考えるとそれこそ不自由で何もできないという気がするんですね。

松本 なるほど。つまり言語優位から身体優位へというシフトと、視覚優位から触覚優位へというシフト、その二つの側面があるということですね。

大崎 ええ。発達障害は外から見えにくいということが問題になったりしますよね。それも自分が身体的に感じている部分がすごく大きいと思うので、視覚よりも身体という側面がありますね。

松本 そこに個性が明らかになる。この仕掛けは、大崎さんの発案なんですか?

大崎 音や振動を拾うという案は僕です。あとは、建築家の笠島さんと協議して、できるだけアスレチックっぽさをなくそうと。アフォーダンスとか、環境の側で人間の行為を誘導する動線のようにするのではなくて、本人の自由に任せるような環境をどう設計できるだろうかと。たこテラスの前に公園があって、そこで遊んでいる子どもたちがここでは障害をなきものにしていて、アスレチック化している。想定外の動線が生まれるんです。ここで生活するということを本当に想像すると、だいぶ見え方が変わってくると思います。

酔っ払いの感覚を体験できる部屋

松本 やっぱり、まずその斜めの畳に寝てみないといけないですよね。僕が一番面白かったのはその奥の畳の部屋で、真ん中が盛り上がっていて、入ると振動する部屋です。入ったら目が回るんですよ。酔っぱらって帰ってきたときってこんな感じだな、というのを素面でも体験できる(笑)。逆に、酔っぱらいだとあれが心地よいのかもしれないしね。

「山なりの畳」photo by Takahiro Tsushima

大崎 視覚と体感のズレって、これまで認知心理学で錯覚とかいろいろあったんですけど、身体のほうだけで錯覚を起こすという研究は少ないのではないでしょうか。

松本 確かに錯覚も視覚優位で研究されてますね。もうちょっと欲を言うと、大崎さんと笠島さんの以外に、他の人が作った「障害の家」も見てみたいですね。

大崎 そうですね。人間が違うとまったく違うものになってしまう。

松本 そこでさっき言った他者性、他の人と切り離された個別性というものがはっきり見えてくる。そして、その上で障害の別種の理解ということが可能になるかもしれない。

大崎 それが生きた批評というか。

松本 今度、もうちょっとスペースを拡大してできるときは、全体を二つに仕切って二種類の「障害の家」を往復できるようにするのも面白そうです。

“ホーム”としての「家」がない

松本 ところで、臨床で患者さんの話を聞いていると、「家」という言葉は、だいたい三つの意味で使われるんですよ。一つは、「家柄」とか「家系」とかを示す場合。二つ目は、自分のホーム、ホームグラウンド、つまり一番住み慣れている場所であるところの「家」という意味で使う場合。もう一つの使い方は、ただの「ハウス」、もっと言うと単なる「ビルディング」です。この場合、自分の原点とか住み慣れている場所という感じのニュアンスがまったくない。そういう言葉の使い方をする人もいて、あれっと思うわけです。ブランケンブルクの症例アンネ・ラウなんかも、「くつろげる家庭がない」「もうそろそろ安らぎの場がほしい」というのが口ぐせであったようですが、彼女の場合もまさに「ハウス」に住んでいるのであって「ホーム」に住んでいるのではない感じがします。単に自分が一時的に体を置いておくためのツールという感じなんです。ブランケンブルクのいう「自然な自明性」というのは、「ホーム」としての家に住むことができること、というふうに言い換えることもできるでしょう。そういう意味で、アンネ・ラウのような統合失調症の患者さんには「ホーム」としての家はないし、さきほど話題になったように、ある種の自閉症の人々も「はじめから家がない」ということがありうる。

自閉症の例だと、テンプル・グランディン(※8)という有名な方がいますね。彼女は、ハグマシーンという機械を作ってそれを自分の「ホーム」にしたわけです。その機械は、自分の体を押さえつけてくれて、彼女はその中でだけ安心できるのです。彼女にとっては、あれこそが「ホーム」としての家なんです。すると、彼女が住んでいる実際の家というのは彼女にとってはただのハウスですね。そこまで極端な事例は稀だとしても、そのような傾向があると思うんです。

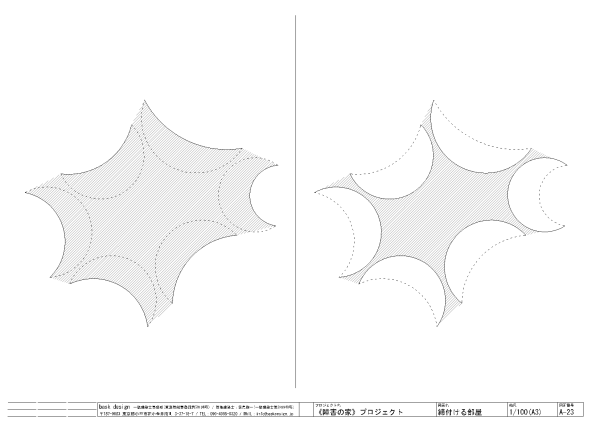

大崎 グランディンの締め付け機は、本人はあれがないと落ち着かない状態ですけど、外から見たら拷問器具のように見えてしまうので、もうちょっとあれを生活空間として活かせないかなと常々思っていて。壁を可動式にして内側にいてひっぱると壁が押し寄せてくる「締め付ける部屋」とか。

「締付ける部屋」図面